近年来,随着新能源汽车的快速发展和消费者对驾乘舒适性要求的不断提高,汽车座椅技术也在不断创新升级。其中,石墨烯发热膜:汽车座椅凭借其优异的性能表现,正在成为汽车行业智能化、舒适化发展的重要方向之一。

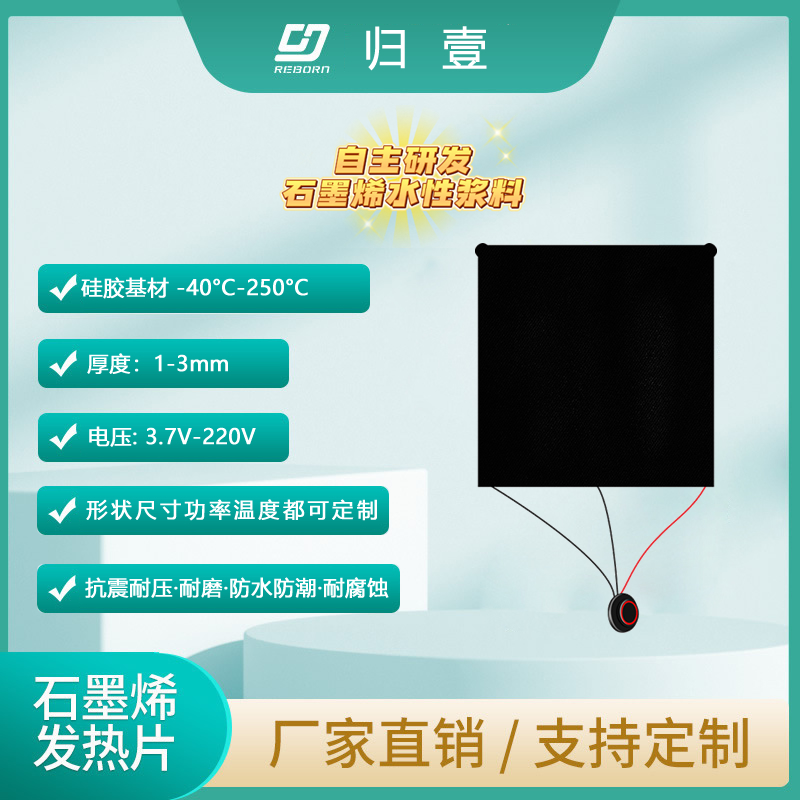

石墨烯作为一种革命性的新型纳米材料,由单层碳原子以六边形蜂窝状排列构成,厚度仅为0.335纳米。这种独特的结构赋予了石墨烯诸多卓越特性:其导热系数高达5300W/(m·K),是铜的10倍以上;导电性能优异,电阻率仅为10^-6Ω·cm;同时具有超强的机械强度和优异的柔韧性。这些特性使其成为汽车座椅加热系统的理想材料选择。

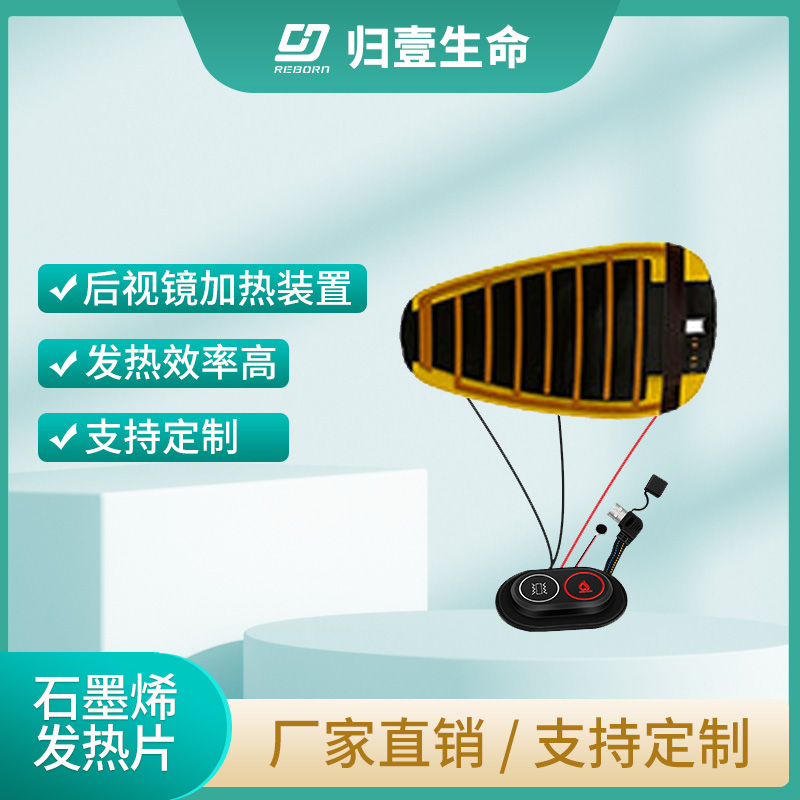

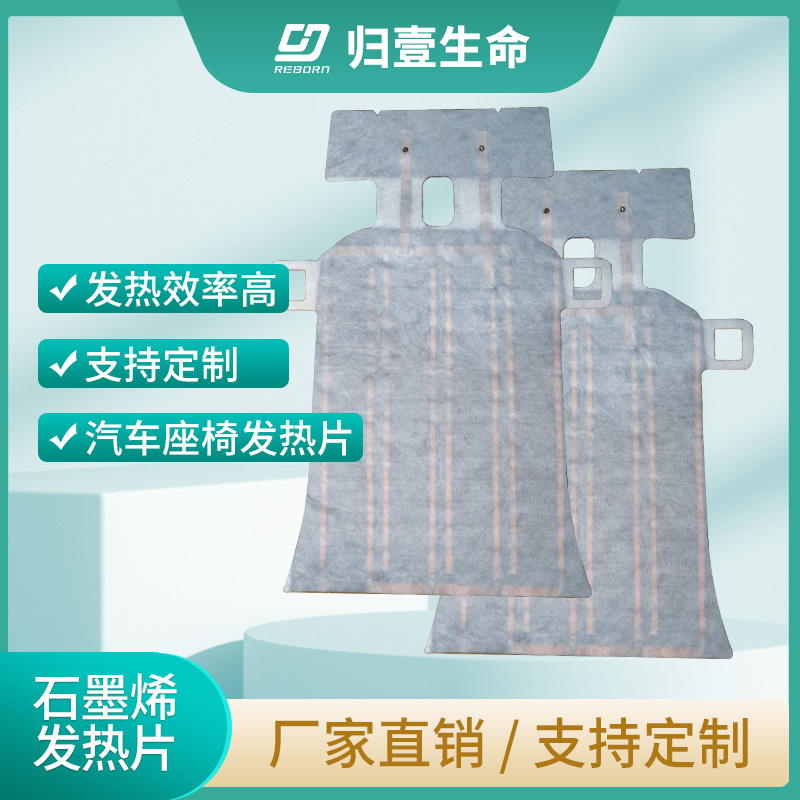

与传统电阻丝加热座椅相比,石墨烯发热座椅展现出显著优势。首先是加热速度的飞跃提升。普通电阻丝座椅需要3-5分钟才能达到舒适温度,而石墨烯座椅可在30秒内快速升温,实现"即开即热"的效果。这得益于石墨烯的超高导热性能,热量能够迅速均匀地传递到座椅表面。其次是温度分布的均匀性。传统加热座椅常出现局部过热或温度不均的问题,而石墨烯发热层采用蜂窝式结构设计,可实现大面积均匀发热,温差控制在±2℃以内,避免"热岛效应"。

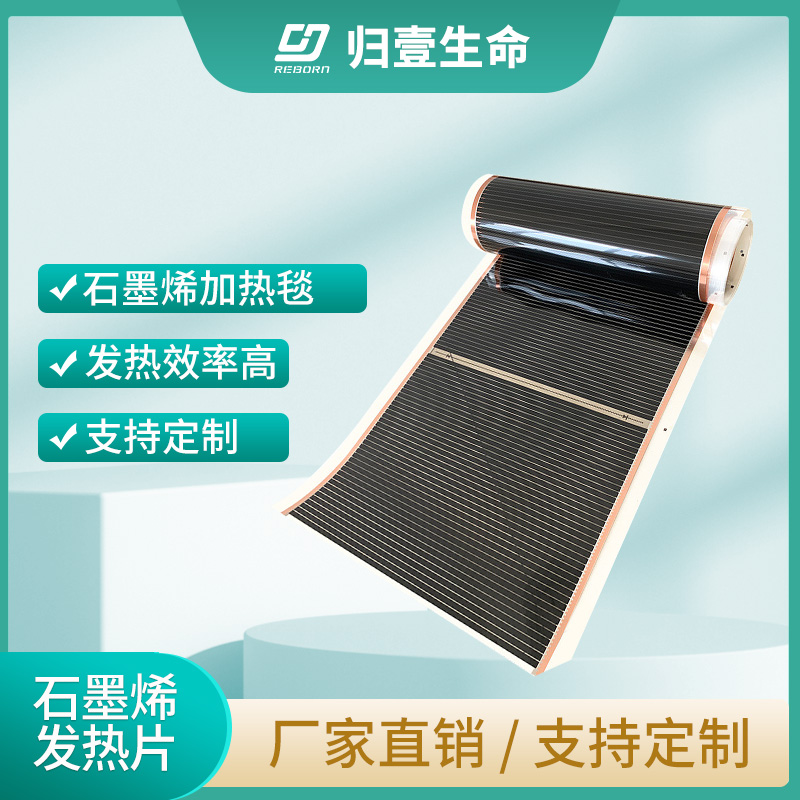

在能效表现方面,石墨烯发热座椅同样出色。由于其导电效率高,能量转换率可达98%以上,比传统加热系统节能30%-40%。对于电动车而言,这一优势尤为重要,可以有效降低加热系统对电池电量的消耗,延长续航里程。同时,石墨烯材料的工作温度范围广,可在-30℃至80℃环境下稳定运行,完全满足汽车在各种气候条件下的使用需求。

从健康角度考量,石墨烯发热座椅也具有独特价值。其发热过程中不产生电磁辐射,避免了传统电热丝可能带来的健康隐患。同时,石墨烯材料本身具有抗菌抑菌特性,能有效抑制座椅表面细菌滋生,为驾乘者提供更健康的乘坐环境。部分高端车型还结合智能温控系统,可根据乘员体温和环境温度自动调节加热功率,实现个性化舒适体验。

在实际应用层面,石墨烯发热技术已经实现了从实验室到量产车的跨越。国内多家自主品牌车企如比亚迪、吉利等已在中高端车型上配置石墨烯加热座椅。国际品牌如奔驰、宝马也在部分新能源车型上采用类似技术。市场反馈显示,配备石墨烯加热座椅的车型在北方地区尤其受欢迎,成为冬季用车的重要卖点。

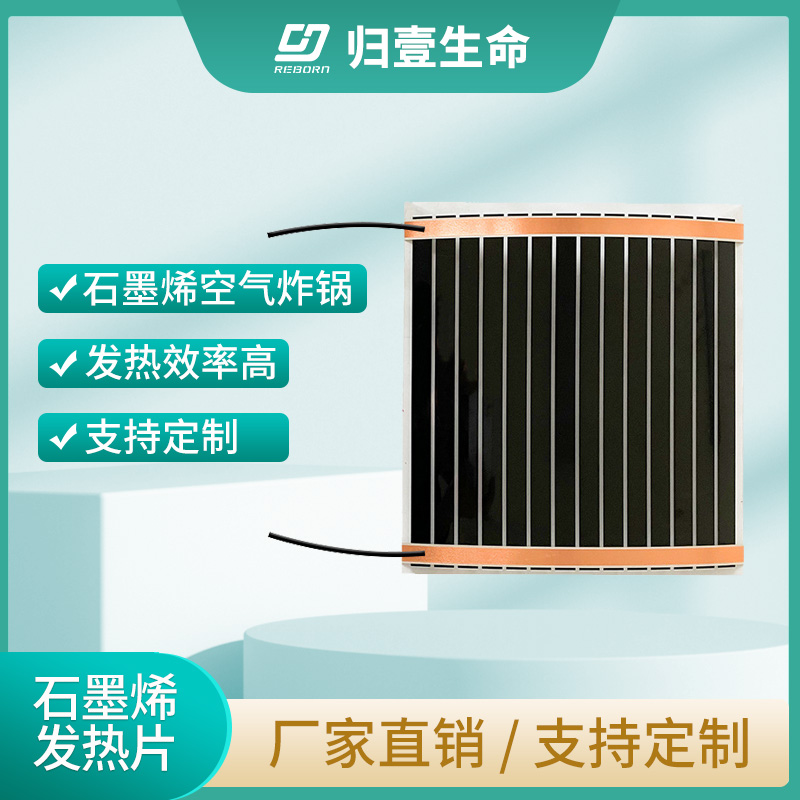

从技术发展趋势看,石墨烯发热座椅正在向多功能集成方向发展。一些创新设计将发热功能与座椅按摩、通风系统相结合,实现"冬暖夏凉"的全季节舒适体验。更有前瞻性的研发项目正在探索石墨烯座椅在生物监测方面的应用潜力,通过嵌入传感器实时监测乘员心率、体温等生理指标,为智能健康座舱提供技术支持。

然而,石墨烯发热座椅的普及仍面临一些挑战。首要问题是成本控制,高品质石墨烯材料的生产成本较高,影响其在经济型车型上的应用。其次是耐久性验证,需要更长时间的实车测试来验证材料在长期使用后的性能稳定性。此外,行业标准的缺失也给产品质量把控带来难度,急需建立统一的技术规范和测试方法。

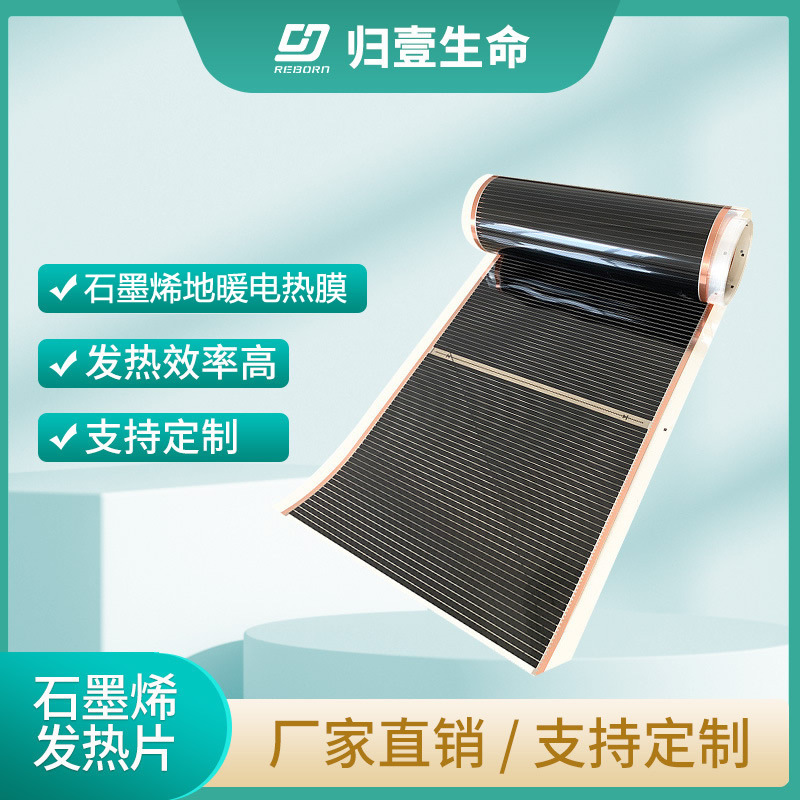

从产业链角度看,石墨烯发热座椅的发展带动了上游材料产业和下游应用技术的协同创新。国内多家石墨烯生产企业已建成规模化生产线,为汽车行业提供稳定可靠的原材料供应。同时,座椅制造商也在积极开发新型复合工艺,将石墨烯发热层与皮革、织物等面材完美结合,兼顾功能性与美观度。

未来,随着制备工艺的进步和规模化效应的显现,石墨烯发热座椅的成本有望进一步降低,应用范围将从高端车型逐步下探。行业专家预测,到2030年,石墨烯加热技术有望成为中高端车型的标准配置,全球市场规模将突破百亿元。这一趋势也将推动汽车座椅从单纯的乘坐功能向智能、健康、舒适的综合平台转变。

总体而言,石墨烯发热汽车座椅代表了汽车内饰技术的重要创新方向。它不仅解决了传统加热系统的痛点,更为汽车座舱的智能化升级提供了新的可能性。随着技术的持续突破和产业链的不断完善,石墨烯技术必将在汽车行业绽放更耀眼的光彩,为全球消费者带来更安全、更舒适、更健康的驾乘体验。