归壹新能源科技(东莞)有限公司作为石墨烯应用领域的创新企业,其核心产品石墨烯发热膜与石墨烯发热模组在技术原理、应用场景及市场定位上存在显著差异。这两种产品虽同属石墨烯发热片技术范畴,但分别代表了不同的技术路线和解决方案,满足不同层次的用户需求。以下将从材料特性、技术架构、应用场景及市场价值等维度展开分析,帮助用户更清晰地理解两者的区别。

### 一、材料与工艺:基础涂层与系统化设计的本质差异

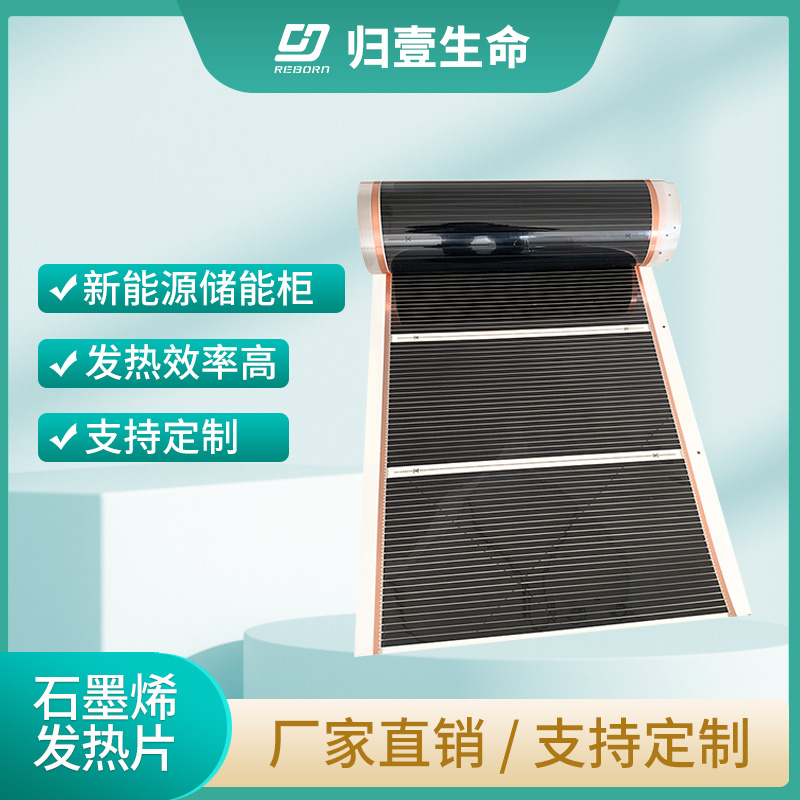

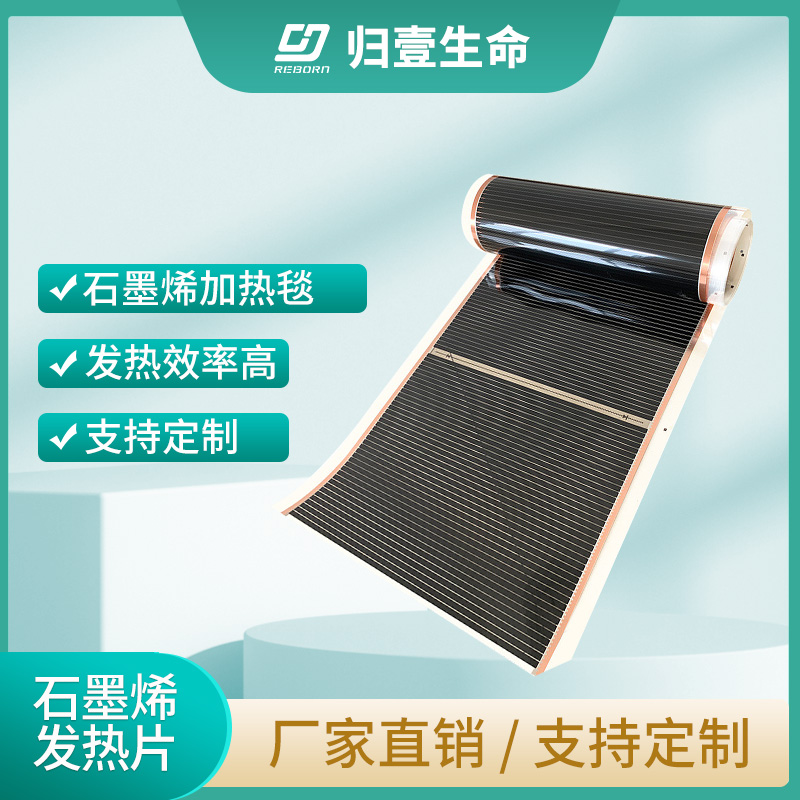

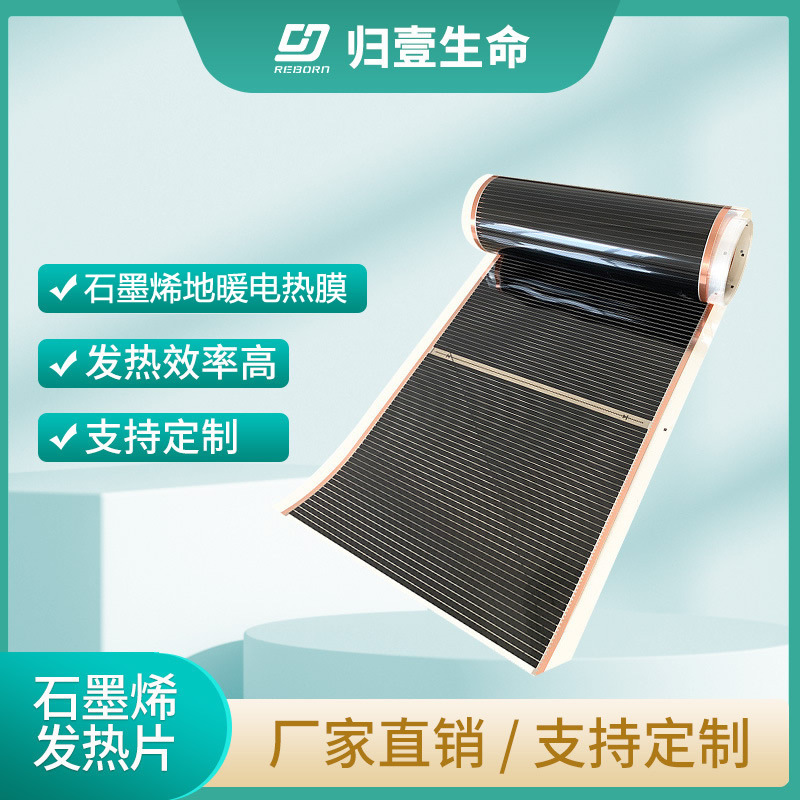

石墨烯发热膜的核心在于其超薄柔性特质。归壹新能源采用的石墨烯发热膜通常由单层或多层石墨烯材料复合而成,通过化学气相沉积(CVD)或溶液涂布工艺制备。这种发热膜厚度可控制在微米级,具备优异的导电导热性能,其发热原理依赖于石墨烯材料本身的焦耳热效应——当电流通过石墨烯层时,碳原子晶格振动产生均匀热能。此类产品在电热转换效率上可达90%以上,且具有快速响应(3-5秒即达工作温度)和面状发热的特点。

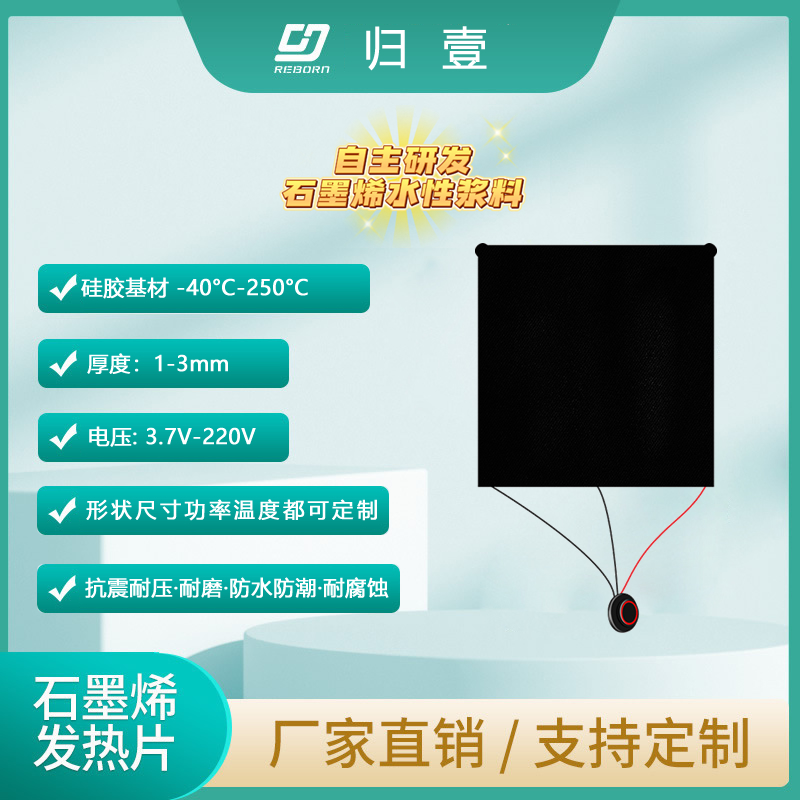

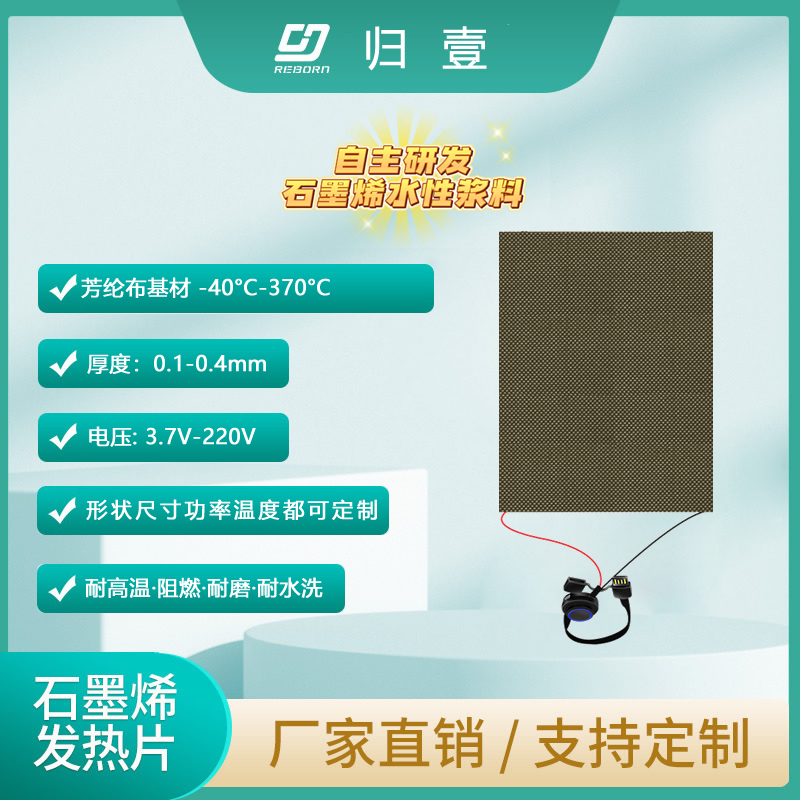

而石墨烯发热模组则是一个集成化系统解决方案。其基础层可能采用石墨烯涂料(如改性后的水性石墨烯浆料)或其他金属发热材料,但关键区别在于模组包含了完整的配套体系:温度控制系统(如PID算法芯片)、绝缘保护层(聚酰亚胺或硅胶基材)、结构支撑件以及安全防护装置(过载保护、漏电断路等)。归壹新能源的模组产品通常采用模块化设计,可根据应用场景灵活调整功率密度(100-500W/m²)和外形尺寸,例如其地暖模组就整合了防水层、反射膜等多重结构。

### 二、技术架构:单一功能与智能系统的层级划分

发热膜本质上是一种功能性材料,其技术重点在于材料本身的性能优化。归壹新能源通过掺杂氮原子或引入纳米银线等方式提升石墨烯膜的导电均匀性,工作电压通常为12V-36V安全电压,适用于对厚度敏感的轻量化应用。但单纯发热膜缺乏主动控温能力,需外接控制器才能实现精确温控。

发热模组则构建了完整的技术生态。以该公司智能取暖模组为例,其标准配置包含:①石墨烯发热单元;②温度传感器(NTC或红外监测);③物联网控制模块(支持Wi-Fi/蓝牙远程调控);④能耗管理系统。这种架构不仅实现了±0.5℃的精准温控,还能通过手机APP进行分区管理、定时开关等智能操作。在工业级应用中,部分模组还整合了自诊断功能,可实时监测电阻变化预测使用寿命。

### 三、应用场景差异:从消费电子到工业系统的覆盖谱系

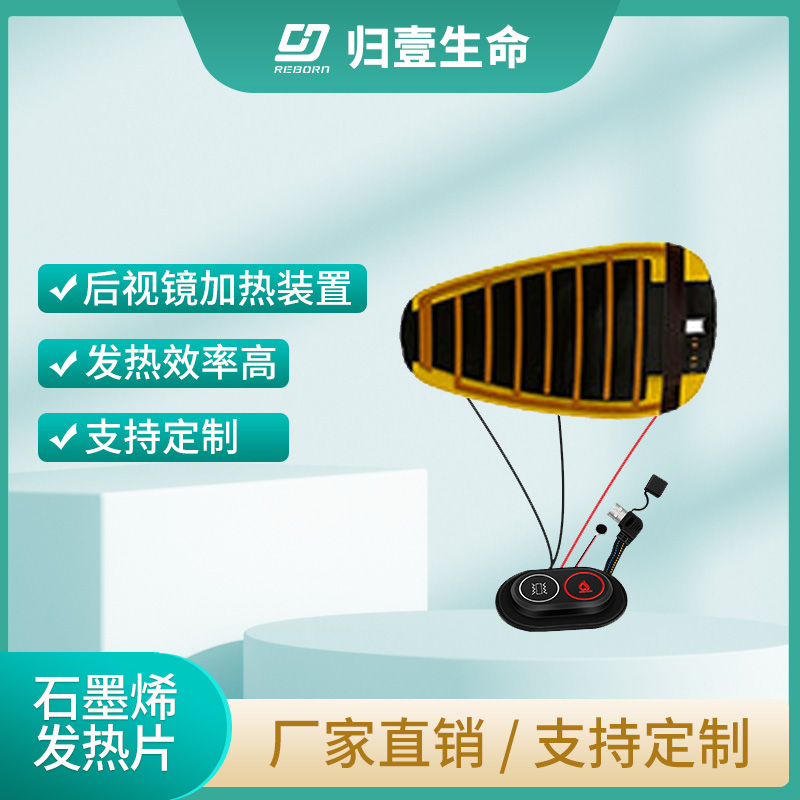

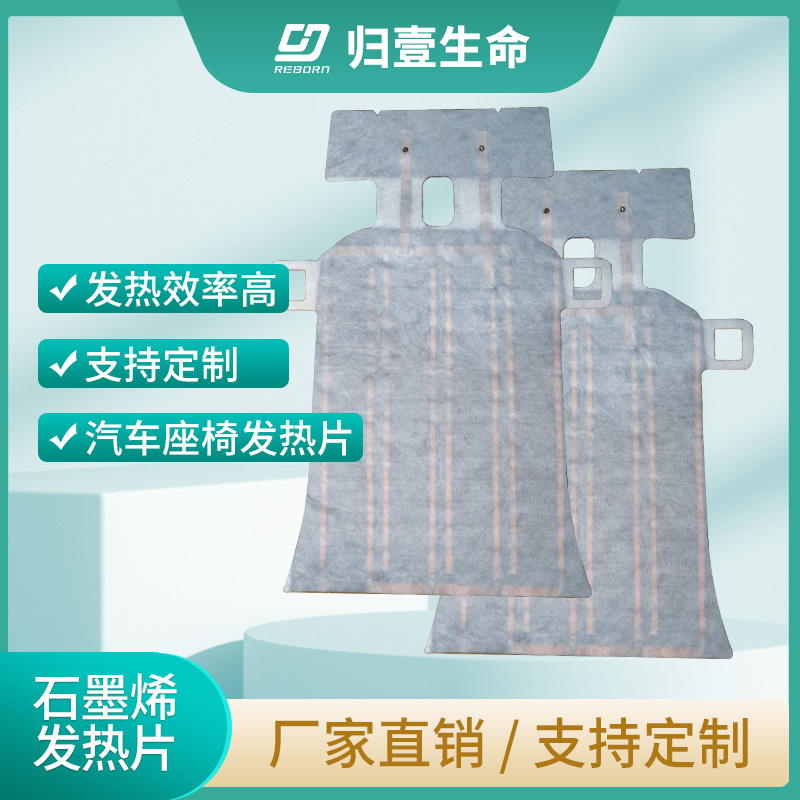

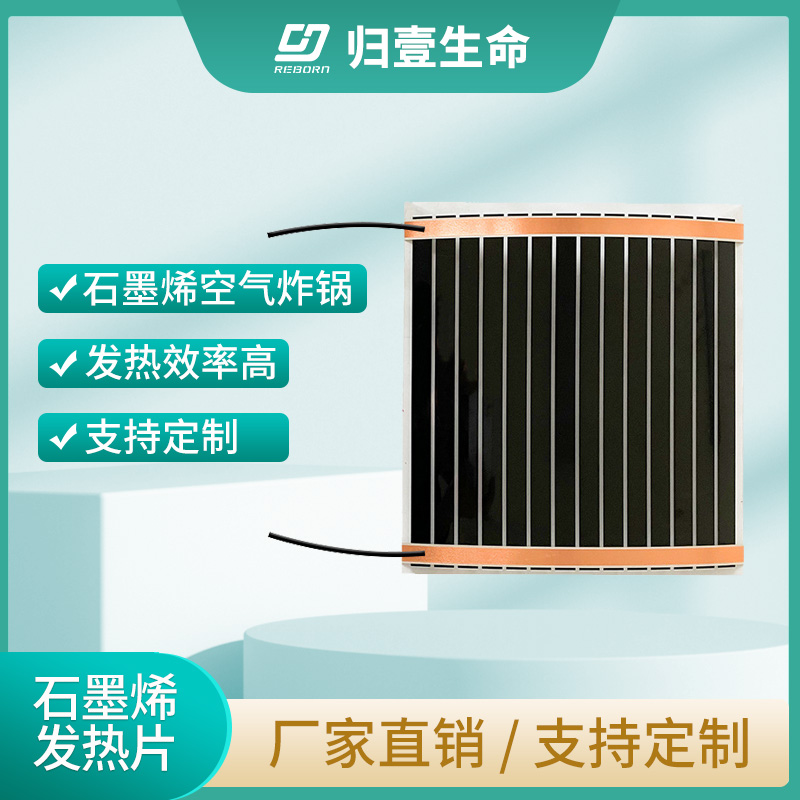

石墨烯发热膜的轻量化特性使其在消费电子领域优势明显。归壹新能源的相关产品已应用于:①可穿戴设备(智能加热服饰的工作温度通常为40-60℃);②汽车辅助加热(方向盘/座椅加热膜厚度仅0.2mm);③医疗理疗设备(远红外发热膜波长集中在8-14μm波段)。这些场景对产品的弯曲性能(可承受>10000次折叠测试)和瞬时升温有较高要求。

发热模组则主要面向系统性供热需求。在建筑领域,其地暖模组采用多层复合结构,表面温度可达35-45℃,热响应时间控制在15-20分钟,比传统水暖系统节能30%以上。工业方面,该公司为管道防冻开发的特种模组集成伴热带与保温层,可在-30℃环境下稳定工作。值得注意的是,部分高端模组已实现能量回收功能,如将余热用于热水预加热,系统能效比(COP)可达3.0以上。

### 四、性能参数对比:从实验室数据到实际效能的跨越

在关键性能指标上,两类产品呈现明显分化。归壹新能源实验室数据显示:

- 发热膜产品:面电阻10-50Ω/□,发热均匀性>95%,寿命测试(85℃/85%RH)达10000小时以上

- 发热模组:系统效率>92%,温控精度±0.3℃,IP67防护等级,MTBF(平均无故障时间)超50000小时

实际应用中,发热膜更依赖应用方案设计。例如同款发热膜用于汽车玻璃除雾时需配合导电银胶电极,而用于墙面装饰画取暖则需考虑散热气流组织。模组产品则通过标准化接口(如Quick-Connect插头)降低安装复杂度,其智能恒温功能可自动调节功率输出,避免传统发热材料"温度过冲"问题。

### 五、市场价值与未来演进

成本构成反映了两者的商业逻辑差异。石墨烯发热膜的材料成本占比超60%,其价格竞争集中于浆料配方和涂布工艺;而发热模组的附加值更多体现在系统集成,控制软件和售后服务的价值占比可达40%。归壹新能源的模组产品已通过欧盟CE认证和北美UL标准,正在拓展海外高端市场。

技术发展路径上,发热膜正朝着多功能复合方向发展,如该公司研发的透明导电发热膜同时具备电磁屏蔽特性;发热模组则加速与AIoT融合,新一代产品已搭载语音交互和AI学习算法,能根据用户习惯自动优化加热曲线。在碳中和背景下,两类产品的绿色属性(石墨烯材料可回收率>85%)将成为重要竞争力。